2.3.1 Holz als Energieträger

Holz enthält nebst Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff auch unterschiedlich viel Wasser. Als Mass für die Feuchtigkeit wird verwendet:

Wassergehalt

Holzfeuchte

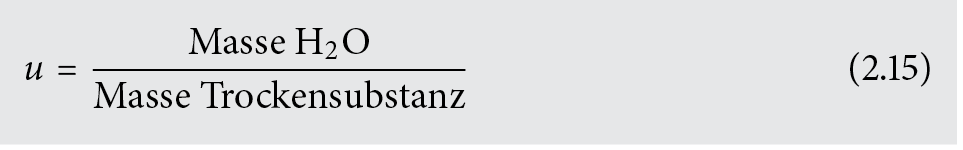

Für die Trockensubstanz wird oft die Bezeichnung «atro» (= absolut trocken) gebraucht. Der massebezogene Brenn- bzw. Heizwert von Holz ist stark abhängig vom Wassergehalt, jedoch praktisch unabhängig von der Holzart (Bild 2.11). Demgegenüber ist der volumenbezogene Wert (z.B. MJ/Ster) beträchtlich abhängig von der Holzart. Er erhöht sich aber beim Trocknen nicht wesentlich. Bei Grünschnitzel-Feuerungen, welche waldfrisches Holz emissionsarm verbrennen können, lohnt sich deshalb der Trocknungsaufwand nicht. Lufttrockenes Holz, wie für die meisten Holzfeuerungen benötigt, bedingt eine Lagerung unter Dach während 0,5 bis 1 (Schnitzel) bzw. 2 Jahren (Stückholz).

Es sind verschiedene Energieholzsortimente erhältlich: Waldholz oder Restholz aus der Holzverarbeitung (beides als Stückholz oder Schnitzel), Pellets aus gepressten Spänen usw. Die meisten Feuerungen können nur ein einziges Sortiment mit einem bestimmten Wassergehalt einwandfrei verbrennen.

Bei der Verbrennung von Holz können gesundheitsschädliche Emissionen entstehen, insesondere bei schlecht betriebenen kleinen Feuerungen wie Cheminées oder Kaminöfen. Zur Verminderung des Feinstaubs werden deshalb bei grossen Feuerungen Elektrofilter eingesetzt. Behandeltes Abfallholz ist emissionsmässig äusserst problematisch und darf in normalen Feuerungen nicht verbrannt werden.

Zur Bestimmung des Energieinhalts der üblichen Holzmengeneinheiten ist die jeweilige Dichte erforderlich (Bild 2.12).

Bild 2.11 Brennwert Hs und Heizwert Hi von Holz (1 kWh = 3,6 MJ)

|

Einheit |

Fichte |

Buche |

||

|

Festkubikmeter |

x = 15% |

kg/Fm3 |

470 |

680 |

|

Ster |

x = 15% |

kg/Ster |

330 |

470 |

|

Schüttkubikmeter Schnitzel |

x = 15% |

kg/Sm3 |

190 |

270 |

|

x = 50% |

kg/Sm3 |

320 |

460 |

|

|

Schüttkubikmeter Pellets |

x = 8% |

kg/Sm3 |

650 |

650 |

Bild 2.12 Dichte von Holz [BFE2, SIA 380]

Beispiel:

1 Schütt-m3 lufttrockener Tannen-Schnitzel hat einen Energieinhalt (bezüglich Brennwert) von:

16,5 MJ/kg · 190 kg = 3130 MJ = 870 kWh

Dies entspricht einer Ölmenge von:

870 kWh / 12,5 kWh/kg = 70 kg

2.3.2 Holzverbrennung

Der Verbrennungsprozess in seiner zeitlichen Abfolge:

- Trocknung: Bis 150 °C verdampft das Wasser

- Pyrolyse: Holzzersetzung 150 bis 600 °C, es entstehen Brenngase und Holzkohle

- Oxidation: Bei 600 bis 1200 °C verbrennen Gase und Holzkohle

Zur Holzverbrennung werden hohe Temperaturen benötigt, da sonst die schwerer brennbaren Gase nicht oxidieren, sondern zu Kessel- und Luftverschmutzung führen. Hält man einen Draht in eine Kerzenflamme, so bildet sich Russ! Merkmale guter Holzfeuerungen sind also:

- einstellbare Primärluft in die Glutzone, Sekundärluft in die Flammenzone

- ungekühlte Glut und Flamme

Nach dem vollständigen Ausbrand kann nun das Abgas stark gekühlt werden, um einen kleinen Abgasverlust zu erhalten. Guter Wärmeaustausch führt zu hohem Druckverlust, sodass oft ein Ventilator nötig ist.

2.3.3 Holzfeuerungssysteme

Einzelraumheizungen wie Öfen und Cheminées erhöhen die Wohnqualität. Ihr energetischer Nutzen ist aber fragwürdig, wenn sie – wie so oft – nicht ganz dicht ausgeführt sind. Wenn kein Holz verbrannt wird, verliert der Raum durch den Kamin ständig warme Luft. Viele dieser Heizungen nutzen das Holz mit schlechtem Wirkungsgrad und hohen Emissionen. Eine Verbesserung der Effizienz ist möglich, indem die Verbrennungsluft über eine Klappe in der Gebäudehülle dem Feuerraum direkt zugeführt wird und indem dessen Verbindung zur Raumluft getrennt wird. Ganz raumluftunabhängige Öfen sind aber kaum möglich, da die Feuerraumtür und die Ascheschublade Leckstellen aufweisen. Die Raumluftunabhängigkeit ist auch bei Lüftungseinrichtungen wichtig, damit die Feuerung nicht gestört wird.

Eine Kombination von relativ schadstoffarmer Feuerung und Behaglichkeit stellt hingegen der althergebrachte Kachelofen dar. Er hat die gewünschte heisse Brennkammer, allerdings auch hohe Abgastemperaturen. Es ist möglich, einen Kessel in den Kachelofen einzubauen und damit eine Zentralheizung zu betreiben. Erfolgt die Aufheizung des Wassers im Feuerraum, so wird die Verbrennung verschlechtert. Auch Holzkochherde, eventuell mit Elektro- oder Gasteil, können zu einem vollwertigen Heizsystem mit Speicher, Wassererwärmer und Sitzkunst ausgebaut werden.

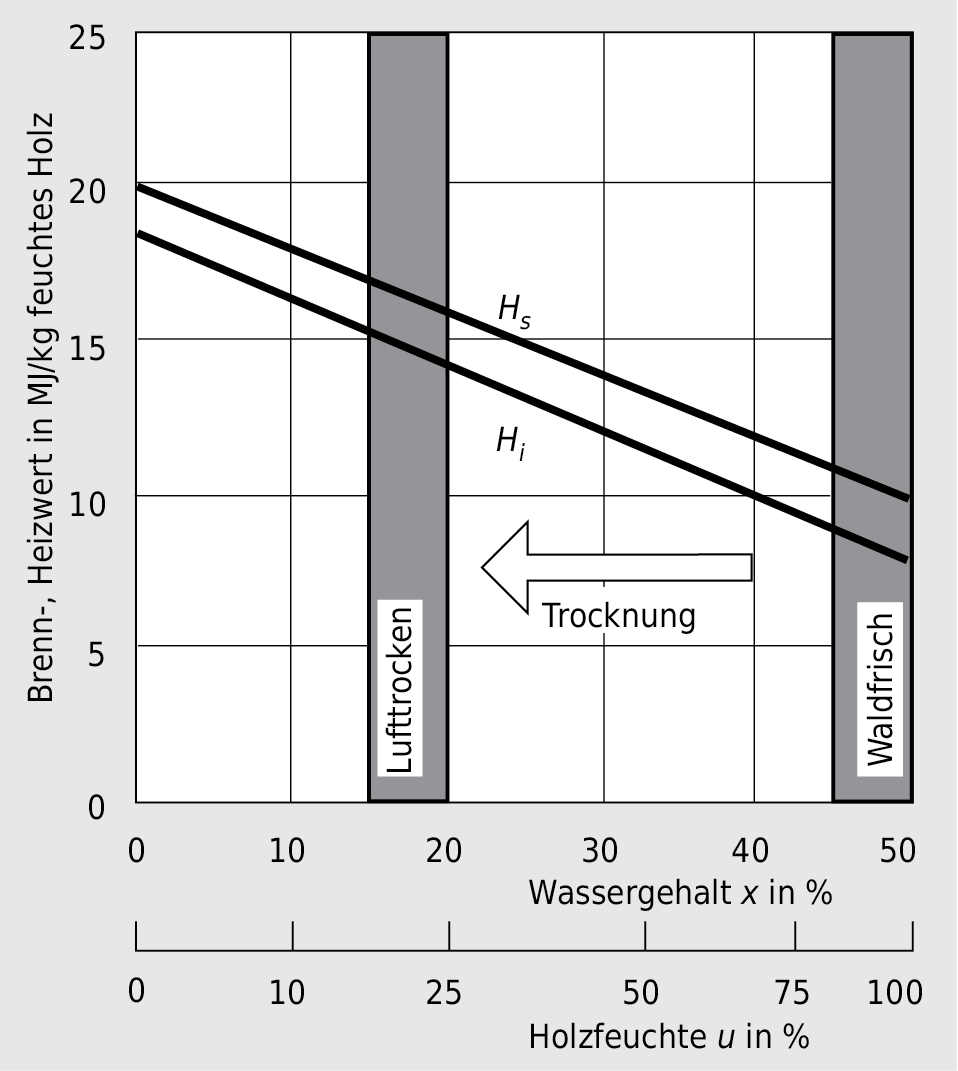

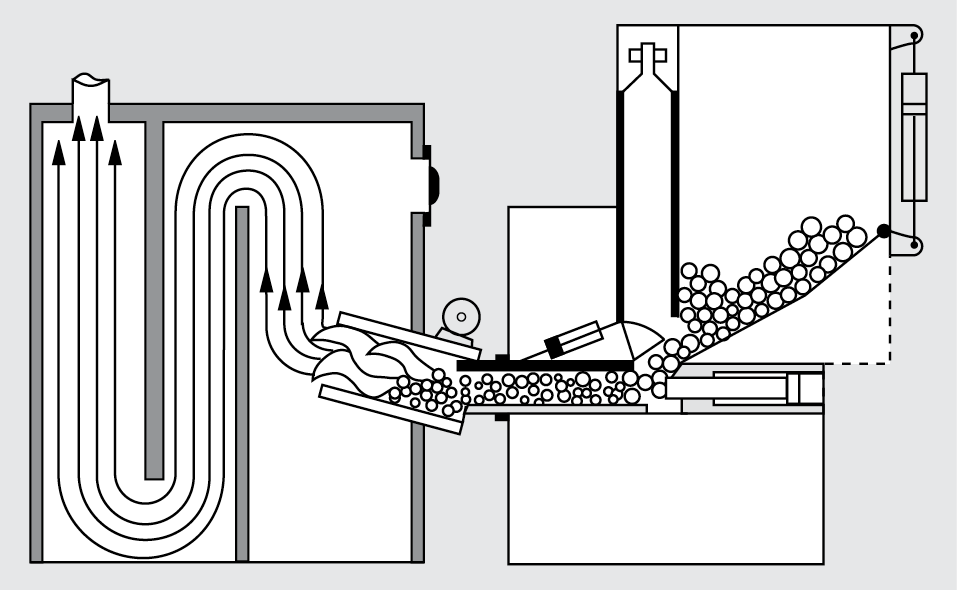

Manuell beschickte Stückholzkessel sind in Bild 2.13 dargestellt. Bei der Durchbrandfeuerung (oberer Abbrand) steht meist der ganze Holzstapel in Flammen. Eine gute Holzverbrennung ist auf diese Weise schwer zu erreichen. Beim unteren Abbrand steht immer nur ein kleiner Teil des Holzes im Feuer. Sämtliche Schwelgase passieren die heisse Zone, sodass auch schwerflüchtige Komponenten verbrennen. Eine Leistungsregelung durch Drosseln der Luftzufuhr schmälert die Verbrennungsqualität etwas weniger stark als bei oberem Abbrand. Gleichwohl sollten auch diese Kessel mit Volllast betrieben werden, d.h., es ist ein Speicher einzusetzen.

Die Feuerung mit einem Vorofen (Holzgasbrenner) ist dem Unterbrandkessel sehr ähnlich. Im Vorofen wird das Holz getrocknet und vergast, und die entstehende Holzkohle wird verbrannt. Im Kessel werden die Gase emissionsarm verbrannt und abgekühlt. Je nach Brennstoff (Stückholz oder Schnitzel) ist der Betrieb diskontinuierlich oder kontinuierlich. Bei Stückholz ist ein Speicher erforderlich.

Die automatische Stückholzfeuerung eignet sich für die Verbrennung von unbehandelten Holzabfällen (Bild 2.14). Ein Zerkleinerungsaggregat zerkleinert das Stückholz, worauf es in den Tunnelbrenner gelangt. Die Leistung wird automatisch geregelt mittels der Brennstoffzufuhr, ein Speicher ist deshalb u.U. nicht notwendig (vgl. Schnitzelfeuerung).

Bild 2.13 Prinzip von Stückholzkesseln

Bild 2.14 Automatische Stückholzfeuerung

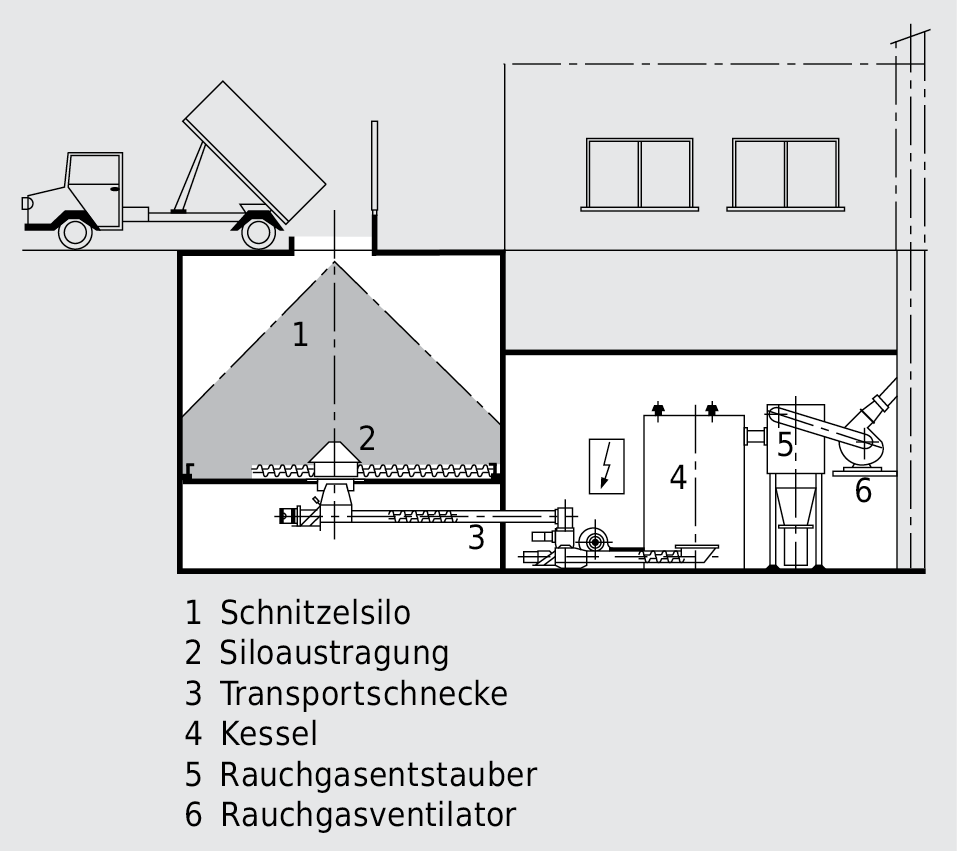

In einer Unterschubfeuerung können Hackschnitzel vollautomatisch verbrannt werden (Bild 2.15). Die Zündung erfolgt meistens mit einem elektrischen Zündgebläse. Die regulierbare Transportschnecke ermöglicht eine leistungsgerechte Förderung des Brennstoffs in die Feuermulde des Kessels. Mit entsprechender Technik können auch Grünschnitzel verfeuert werden. Kurzfristiges Ein- und Ausschalten muss wegen des energie- und emissionsintensiven Startvorgangs vermieden werden. Es gibt Kessel, welche im Bereich von 30 bis 100 Prozent der Kesselnennleistung modulieren. Ein solcher Kessel kann ohne Speicher betrieben werden. Mit regelungstechnischen Massnahmen können unter Umständen die Laufzeiten pro Einschaltung verlängert werden.

Pelletfeuerungen eignen sich dank des praktisch homogenen und leicht entzündlichen Brennstoffs noch besser für vollautomatischen, modulierenden Betrieb. Sie weisen Betriebseigenschaften und einen Bedienungskomfort auf, welche fossilen Feuerungen nahe kommen. Dank der hohen Schüttdichte benötigen Pellets am wenigsten Lagerraum aller Holzsortimente. Modulierende Pelletfeuerungen im Einfamilienhaus benötigen in der Regel einen Speicher. Sie eignen sich gleichermassen für Grossanlagen.

Bild 2.15 Schnitzelfeuerung

Bei Grossfeuerungen ist nebst korrekter Kesselbemessung eine knappe Infrastruktur bedeutsam für die Wirtschaftlichkeit. Das Silovolumen sollte wegen der Investition den Verbrauch von höchstens 10 Tagen bei Volllast decken. Ein Nahwärmenetz mit mindestens 1 kW Anschlussleistung pro Laufmeter Graben ist günstig [Rut].

Holzfeuerungen bedeuten immer einen höheren Aufwand an Bedienung und Investition als Öl- oder Gasfeuerungen. Mit guter architektonischer Eingliederung kann der Mehraufwand begrenzt werden. So ist es hilfreich, wenn für die tägliche Beschickung einer Kleinfeuerung das Brennmaterial nicht über Treppen hingeschleppt werden muss. Das Einbringen in den Lagerraum sollte vom Fahrzeug über einen Abwurf oder horizontal über minimale Distanz erfolgen können. Analog wird bei Grossfeuerungen durch zweckmässige Anordnung der Förderaufwand reduziert.