Unter dem Zwang, Energie zu sparen – nicht nur im Heizungsbereich, sondern auch im Bereich Beleuchtung –, rückt die optimale Ausnutzung des Tageslichtes in den Vordergrund.

Die Globalstrahlung der Sonne, die einerseits gratis zur Verfügung steht und andererseits tagsüber je nach Witterung mehr oder weniger verfügbar ist, ist im Spektralbereich von 0,38 µm bis 0,78 µm für das menschliche Auge erfassbar (→ Tageslicht).

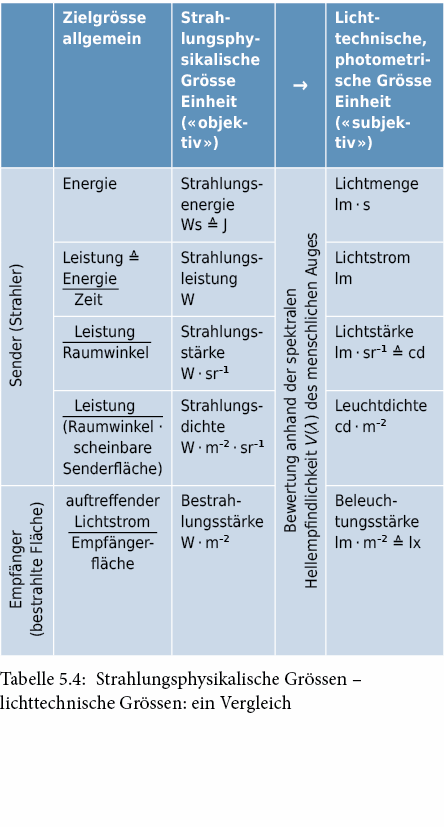

Die Photometrie befasst sich mit der Messung der sichtbaren Strahlung. Dabei interessieren nicht nur die rein physikalischen Grössen, sondern auch der Sinneseindruck des Lichtes. Unter Berücksichtigung der Gesetze der geometrischen Optik definiert man aus diesem Grunde sog. physiologische Grössen – entweder für den ganzen sichtbaren Spektralbereich oder nur für eine bestimmte Wellenlänge bzw. ein bestimmtes Wellenlängenintervall.

-

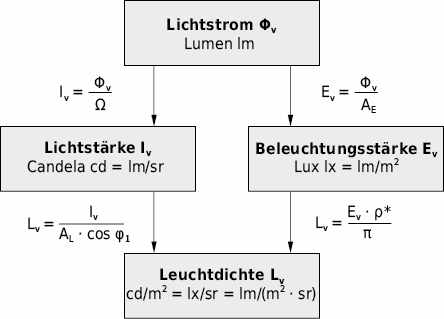

Die von einer Lichtquelle abgegebene Lichtmenge pro Zeiteinheit (entspricht einer Leistung in Watt).

-

Die Menge des Lichts, die in den Raumwinkel Ω abgestrahlt wird (Ω = A/r2 ; A: Kugeloberfläche, r : Kugelradius, ganzer Raumwinkel Ω = 4 π).

-

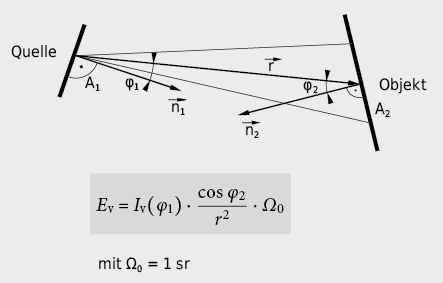

Die Menge des Lichtstroms, die auf eine beleuchtete Fläche AE (scheinbare Empfängerfläche) trifft. Sie nimmt mit dem Quadrat der Entfernung r ab (Ev = Iv/r 2).

-

Vom Auge wahrgenommener Helligkeitseindruck eines Leuchtkörpers mit der gesehenen Fläche AL · cos φ1 (scheinbare strahlende Fläche aus Sicht des Beobachters) oder einer beleuchteten Fläche A mit diffusem Reflexionsgrad ρ* der Oberfläche (Sekundärstrahlungsquelle).

Der Zusammenhang zwischen den physiologischen und physikalischen Grössen ist kompliziert, da das Auge eine frequenz- und intensitätsabhängige Empfindlichkeit aufweist. Deshalb wurden die physiologischen Einheiten der Photometrie zusätzlich zu den rein physikalischen Einheiten ins SI-Einheitensystem aufgenommen.

5.1.1 Strahlungsbewertung

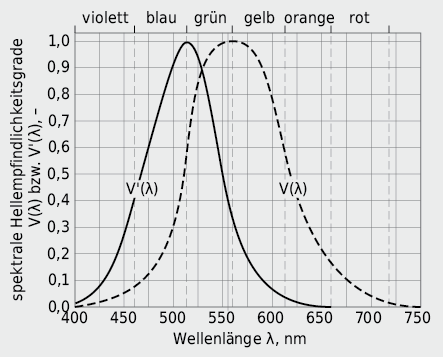

Die Hellempfindung hängt nicht nur davon ab, welche Strahlungsleistung [W] in das Auge eindringt, sondern auch von der spektralen Zusammensetzung der Strahlung.

-

V(λ) helladaptiertes Auge (Tagessehen)

-

V '(λ) dunkeladaptiertes Auge (Nachtsehen)

Die verschiedenen monochromatischen Lichtreize erzeugen je nach ihrer Wellenlänge unterschiedliche Hellempfindungen. So wird z. B. bei gleicher Leistung ein monochromatischer Lichtreiz von 550 nm Wellenlänge viel heller empfunden als Lichtreize von 400 nm oder 700 nm Wellenlänge.

Diese beiden Bewertungsfunktionen (vgl. Abb. 5.2) definieren den photometrischen Normalbeobachter nach CIE [5.1] für Tagessehen bzw. für Nachtsehen.

Beim Tagessehen gilt die CIE-Funktion V(λ). Man spricht dann von Tagessehen (photopisches Sehen, Zäpfchensehen), wenn die Helligkeit so gross ist, dass Farben deutlich erkennbar sind.

Für Nachtsehen, d. h., wenn die Helligkeit so klein ist, dass Farben nicht mehr erkennbar sind, wird die CIE-Funktion V ‘(λ) angewendet.

Photometrische Messgeräte, insbesondere Luxmeter, sind fast ausnahmslos für Tagessehen eingestellt und kalibriert. Auch alle lichttechnischen Grössen beruhen auf der V(λ)-Funktion.

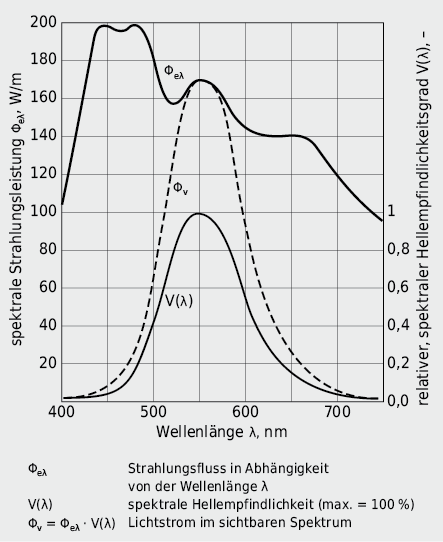

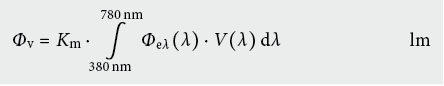

Aus der Strahlungsleistung Φe , deren Verteilung im Spektrum durch die spektrale Strahlungsleistung Φeλ(λ) gegeben ist, folgen durch die photometrische Bewertung (vgl. Abb. 5.3) beim Tagessehen der Lichtstrom Φv nach der Gleichung:

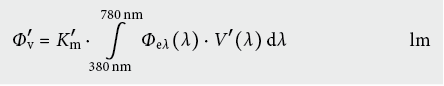

und beim Nachtsehen der Lichtstrom Φv‚ nach der Gleichung:

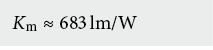

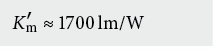

Die Skalierungsfaktoren Km und K ‘m sind die Maximalwerte des spektralen photometrischen Strahlungsäquivalentes für Tagessehen bzw. Nachtsehen:

5.1.2 Lichtstrom und Lichtstärke

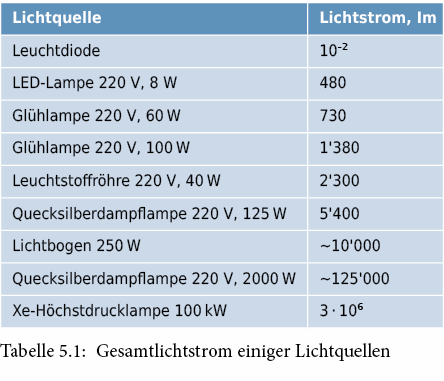

Die gesamte von einer Lichtquelle abgegebene und vom Auge bewertete Strahlungsleistung heisst Lichtstrom. Die physiologische Einheit des Lichtstromes Φv ist das Lumen (lm).

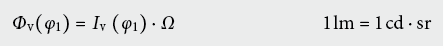

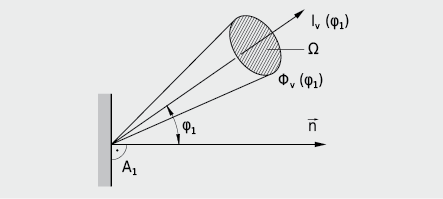

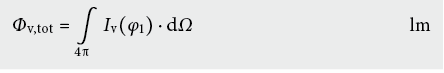

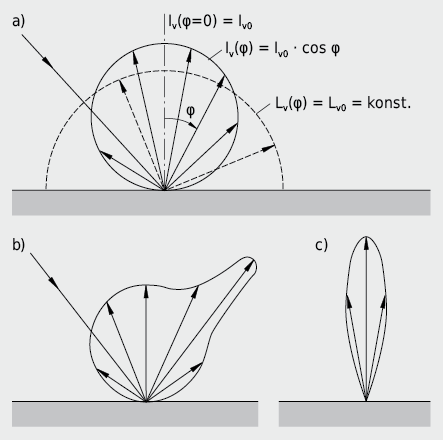

Eine ebene Fläche A1 einer Lichtquelle strahlt unter dem Winkel φ1 zur Flächennormalen in den kleinen Raumwinkel Ω den Lichtstrom Φv (vgl. Abb. 5.4):

bzw.

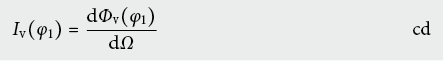

Iv (φ1) wird als Lichtstärke bezeichnet. Die physiologische Einheit Candela (cd) der Lichtstärke Iv ist zugleich eine Basiseinheit des SI-Einheitensystems. Der Gesamtlichtstrom Φv, tot berechnet sich aus:

5.1.3 Leuchtdichte

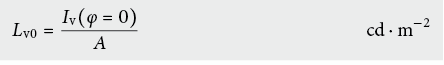

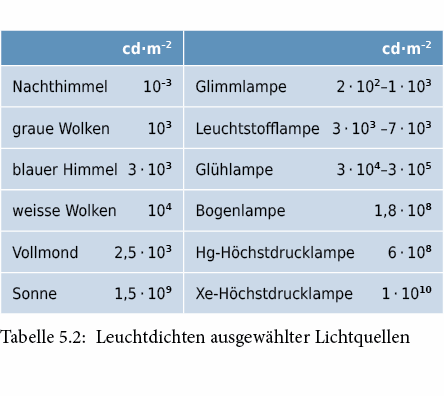

Da die Lichtquellen räumlich ausgedehnt sind und Strahlung von ihrer gesamten Oberfläche ausgeht, beschreibt man ihre Eigenschaften zusätzlich noch mit der Leuchtdichte Lv , dem Verhältnis aus Lichtstärke Iv (φ = 0) und Fläche des Leuchtelementes:

Die gleiche Definition gilt analog auch für eine nicht selbstleuchtende, beleuchtete Oberfläche.

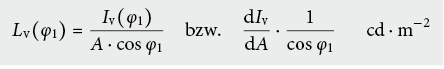

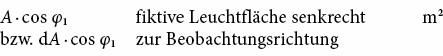

Wird die leuchtende Fläche unter einem Winkel φ1 betrachtet, so gilt die allgemeine Beziehung:

Die Leuchtdichte ist abhängig von den Strahlereigenschaften, namentlich vom Werkstoff, dessen Oberflächenbeschaffenheit und Temperatur. Viele Körper mit rauhen, reflektierenden Flächen, wie z. B. Gipswände und Pappe, erscheinen aus allen Richtungen gleich hell. Betrachtet man sie von der Seite, dann nimmt zwar die Lichtstärke mit dem Cosinus des Abstrahlwinkels ab, im gleichen Verhältnis erscheint aber auch die Strahlerfläche vermindert, d. h., die Fläche erscheint deshalb dem Auge immer gleich hell. Derartige Oberflächen bzw. Strahler, die eine von der Ausstrahlungsrichtung unabhängige Leuchtdichte aufweisen, nennt man Lambert ’sche Strahler.

Aus der Tatsache, dass Mond und Sonne über die ganze Oberfläche gleichmässig hell leuchten, folgt, dass auch diese beiden Körper Lambert ’sche Strahler sind.

5.1.4 Beleuchtungsstärke

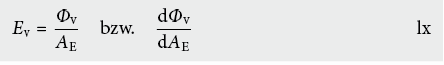

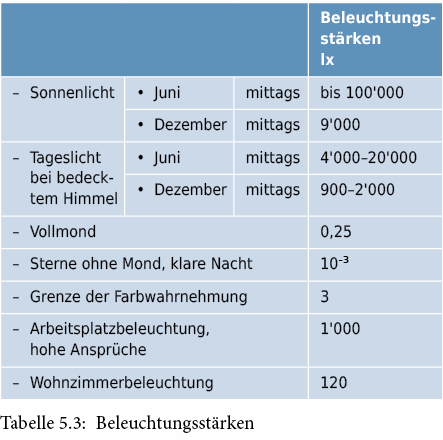

Das Erkennen von Einzelheiten an einem Körper hängt u. a. davon ab, wie gross der pro Empfängerfläche auftreffende Lichtstrom, die sog. Beleuchtungsstärke Ev , ist.

Eine Fläche wird mit 1 Lux (lx) Beleuchtungsstärke Ev beleuchtet, wenn ein Lichtstrom von 1 lm bei gleichmässiger Verteilung senkrecht auf 1 m2 Fläche auftritt. (Achtung: AE entspricht der scheinbaren Empfangsfläche, senkrecht zu Lichteinfall!).

Es ist für die Beleuchtungsstärke gleichgültig, aus welcher Richtung das Licht auf das beleuchtete Flächenstück fällt. Jedoch hängt die Beleuchtungsstärke auf einem ebenen Flächenstück von dessen Lage im beleuchtenden Lichtbündel ab.

Die Anforderungen an die Beleuchtungsstärke sind von der Tätigkeit abhängig und in [5.9] festgelegt.

5.1.5 Gegenüberstellung von physikalischen und photometrischen Strahlungsgrössen