7.5.1 Entstehung und Verhinderung

Mängel und Schäden entstehen z.B. durch

- Missachtung der bau-, bauteil- und materialspezifischen Anforderungen,

- unsachgemässe Planung,

- Fehler in der Bauausführung,

- Fehlleistungen bei der Bauüberwachung,

- unsachgemässe Nutzung und

- Mankos in der Instandhaltung.

Durch fachgerechte Planung unter Berücksichtigung der geltenden Anforderungen (Regeln der Baukunde, vgl. Kapitel 2 «Anforderungen», Kapitel 3 «Baukonstruktion beim Neubau» und Kapitel 4 «Bauteilübergänge»), qualifizierte Ausführung und Ausführungsüberwachung können bei optimierter Instandhaltung Baumängel und Folgeschäden auf ein Minimum begrenzt werden. Massnahmen an bestehenden Bauwerken würden sich dann auf die Instandhaltung, das Anpassen an neue Anforderungen (z.B. betreffend den Wärmeschutz) und die Umnutzung beschränken.

7.5.2 Mängel ohne bautechnische Auswirkung

Bauwerke können Mängel aufweisen, ohne dass diese zu einer Beeinträchtigung der Baukonstruktion führen. Solche Mängel reduzieren jedoch oft den Nutzwert eines Gebäudes, z.B. durch erhöhte Störschallpegel und unbehagliche Raumlufttemperaturen.

Schall- und Lärmschutz

Selbst wenn die Mindest- oder sogar die erhöhten Anforderungen an den Schallschutz eingehalten sind, ist dies nicht damit gleichzusetzen, dass sich der Nutzer durch Lärm in seiner Behaglichkeit nie beeinträchtigt fühlt. Wenn aber der erforderliche Schallschutz nicht eingehalten ist, kann es zu übermässigen Störungen kommen.

Die Wahrnehmung von Störgeräuschen hängt auch mit der Akzeptanz gegenüber dem Geräusch und dessen Verursacher zusammen, und die Wahrnehmungen/Reklamationen sind entsprechend subjektiv. Klarheit, ob es sich um einen Mangel handelt, liefern nur objektive Messwerte, z.B. von Luft- und Trittschalldämmung oder von Geräuschen aus haustechnischen Installationen.

Sommerlicher Wärmeschutz

Mängel betreffend den sommerlichen Wärmeschutz können bei exponierten Räumen zu einer übermässigen Erhöhung der Raumtemperatur führen. Es kann jedoch auch sein, dass ein ungeeignetes Nutzerverhalten zu den beanstandeten Übertemperaturen führt:

- Der Sonnenschutz wird nicht oder nicht rechtzeitig eingesetzt.

- Die vorgesehene Nachtauskühlung über eine Fensterlüftung wird nicht genutzt.

Klarheit über die Ursachen und allfällige Massnahmen kann durch Messungen (kombiniert mit der Erfassung des Nutzerverhaltens) und mittels dynamischer Simulationen (z.B. Einfluss von verändertem Nutzerverhalten, bautechnischen Massnahmen oder Möglichkeiten einer Kühlung) geschaffen werden.

Wärmeschutz im Winter/Luftdichtheit

Wärmetechnische Mängel (z.B. lokale Wärmebrücken) und Luftundichtheiten reduzieren die Behaglichkeit und können sogar Ursachen von Bauschäden sein.

In der Regel lassen sich die Mängel messtechnisch belegen, z.B. durch Temperaturmessungen (Oberflächentemperatur bei grossen Differenzen zwischen Raum- und Aussentemperatur) und der Messung der Luftdichtheit (Blower-Door-Messung).

Ästhetische Mängel

Insbesondere im Innenausbau (Putze, Farbanstriche, Wand- und Bodenbeläge), aber auch im Fassadenbereich sind evtl. ästhetische Mängel zu rügen, die keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit der Baukonstruktion haben, wie z.B. die Algenbildung in Bild 7.5.1.

7.5.3 Mängel mit Schadenfolge

Ein Mangel stellt eine Differenz zwischen vorhandenem, geplantem und ausgeführtem Bauwerk und den im Zeitpunkt der Planung/Ausführung geltenden Regeln der Baukunde dar. Weil die Regeln der Baukunde meist unter Berücksichtigung von «Sicherheitsmargen» definiert werden, führt nicht jeder Mangel zu einem Bauschaden. Bauwerke sind oft erstaunlich gutmütig, verzeihen etwelche Planungs- und Ausführungsfehler.

Wärmedämmvermögen/Wärmebrücken

Bei heutigen, in der Regel gut wärmegedämmten Neubauten beschränken sich, bei geeignetem Nutzerverhalten (Feuchteproduktion/Lüften), die Schäden auf lokale Bereiche mit Wärmebrückeneinwirkung. Schäden treten bei Oberflächen mit tiefen Oberflächentemperaturen in Form von Schimmelpilzbildung auf (vgl. Bild 7.5.2) oder, was eher selten der Fall ist, in Form von Kondensatausscheidung.

Wasserdampfdiffusion

Infolge Kondensatausscheidung innerhalb einer Baukonstruktion werden die betroffenen Schichten durchfeuchtet. Ohne genügende Austrocknung in der Sommerzeit reichert sich solches Diffusionskondensat bis zur Schadenbildung an. Solche Schäden sind z.B. bei Flachdächern mit Holztragkonstruktion, bei ungeeignetem Schichtaufbau, feststellbar (vgl. Bild 7.5.3 und Kapitel 2.4 «Feuchteschutz»), wobei teilweise auch Mängel betreffend die Luftdichtheit relevant sind.

Luftundichtheiten

Warme, feuchte Raumluft gelangt bei Luftundichtheiten ungehindert in den Konstruktions-Kaltbereich, z.B. beim Steildach unter das im Winter kalte Unterdach. Das Schadenrisiko ist bei solchen Luftdurchströmungen gross. Währenddem beim dampfdiffusionstechnischen Vorgang, im Verlauf der Kondensationsperiode, Wassermengen von einigen g/m2 ausgeschieden werden, die meist wieder austrocknen, führt die Luftdurchströmung im Temperaturgefälle zu Kondensatausscheidungen in grossen Mengen (Luftleck-Kondensat).

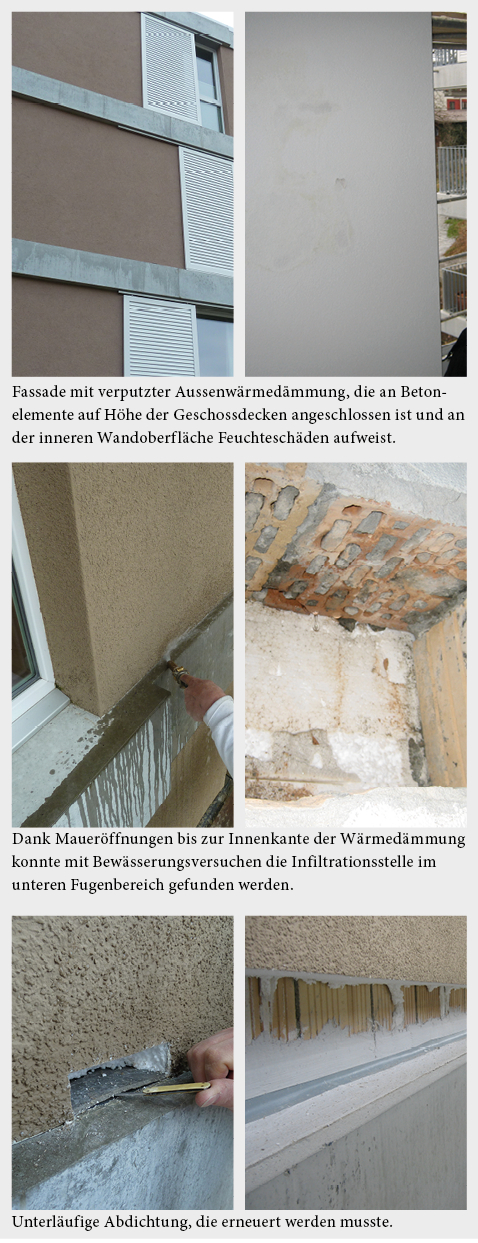

Wasserdichtigkeit/Feuchteschutz/Entwässerung

Wasser ist, als Lösungs- und Transportmittel, wohl der grösste Feind von Baukonstruktionen (vgl. Bilder 7.5.4 bis 7.5.6). In Abhängigkeit der Beanspruchung gilt es, Schutzmassnahmen zu treffen, wie:

- Vordächer (Fassade) und funktionstüchtige Entwässerungen (Dachkonstruktion/Aussenwände im Erdreich) zum Abhalten bzw. Abführen von flüssigem Wasser.

- Hartbedachungen und Unterdächer (Steildach), Dichtungsbahnen (Flachdach, Nassraumböden), Dichtungsputze und -schlämme (Aussenwand im Erdreich), Kapillarwassersperren (Boden im Erdreich) Kittfugen, Dichtungsprofile zum Abdichten von Konstruktionen.

Es ist oft das Zusammentreffen mehrerer Mängel, die in der Folge zu einem Schadenfall führen.

Beispiel Aussenwand im Erdreich: mangelhafte äussere Entwässerung (Filterplatten/Sickerleitung) und Undichtigkeiten (Arbeitsfuge Boden/Wand, Kiesnester, offene Löcher bei Distanzhaltern).

Andere Mängel mit Schadenfolge

Neben den erwähnten Mängeln gibt es noch eine Vielzahl von anderen, die bei Bauwerken zu Folgeschäden führen, wie z.B.:

- Statische Mängel (Tragfähigkeit, Risse).

- Ungenügende Bewegungsfugen (Schäden durch behinderte Wärme- und Feuchtedehnung/Kältekontraktion).

- Mangelhafte Anstriche (Abblätterungen, Blasenbildung).

7.5.4 Sanierung

Man spricht zwar von Bauschadensanierung, obwohl es nur sekundär darum geht, den entstandenen Schaden zu beheben. Primär gilt es, den oder die Mängel zu beheben, welche zum sichtbaren Folgeschaden geführt haben.

Neben dem rechtlich korrekten Vorgehen (Garantiefragen, Beweisaufnahme, Verantwortlichkeit) und versicherungstechnischen Abklärungen ist bei solchen Sanierungen bzw. Mängelbehebungen folgendes technisches Verfahren zu wählen:

- Schadenbild aufnehmen und Schadenursachen bzw. Mängel (alle) eruieren.

- Konzept zur Behebung der Mängel und der Folgeschäden erarbeiten.

- Detail- und Ausführungsplanung.

- Ausführung und Ausführungsüberwachung.

- Abnahme des sanierten Bauwerks.