Wo früher 7 alte Autounterstände standen, steht heute das erste Minergie-P-Eco-Haus der Schweiz. Fremd mutet der Wohn- und Lebensraum für drei Familien im bernischen Liebefeld nur auf den ersten Blick an. Mit einer Formsprache, die sich an den umliegenden Miethäusern aus den 1960er-Jahren orientiert, wird bewiesen, dass energieeffizientes und ökologisches Bauen nicht bloss in Einfamilienhaus-Siedlungen passt.

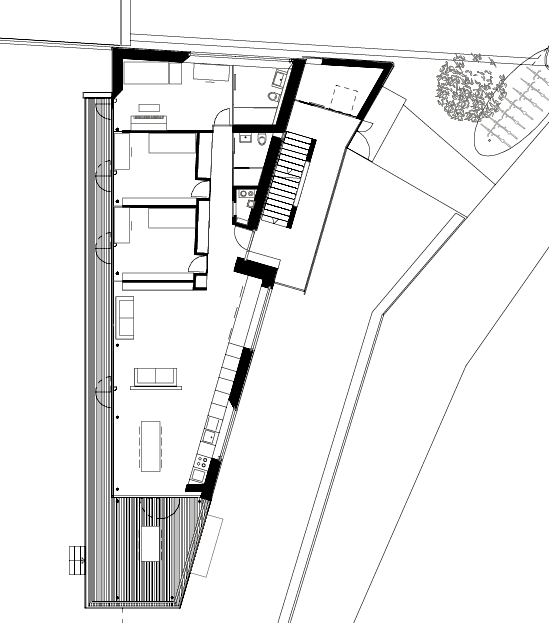

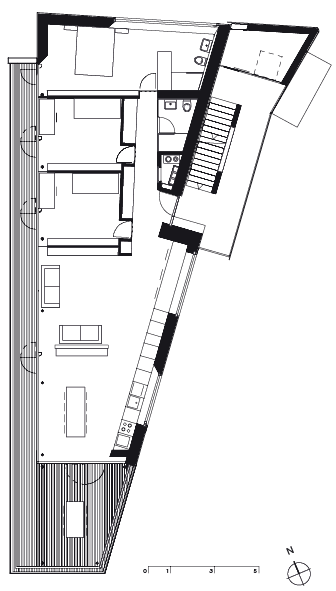

In Fussdistanz die Standseilbahn auf den Gurten, sieben Bushaltestellen bis zum Hauptbahnhof: Das Dreifamilienhaus an der Gebhartstrasse in Liebefeld verspricht urbanes Wohnen. Umgeben von Mehrfamilienhäusern aus den 60er-Jahren und Jahrhundertwendevillen, gleicht der Minergie-P-Eco-Bau einem modernen Wohn-aquarium. Der Grundriss des Gebäudes entspricht weitgehend einem spitzwinkligen Trapez, denn das neue Dreifamilienhaus schmiegt sich in die bescheidene Baunische zwischen Fussweg und Block. Der Bauplatz setzt sich aus ehemaligen Garage-Verschlägen und einem Teil der Grünfläche des benachbarten Mehrfamilienhauses zusammen. In den 1960er-Jahren, bei der Planung der umliegenden Gebäude, stand die serielle Platzierung identischer Wohnhäuser auf der Prioritätenliste über der absoluten Ausnutzung der Grundfläche. Gebaut wurde auf der grünen Wiese. Das ehemalige Aussenquartier liegt heute mitten im Innenstadtring, ein begehrter Bauplatz.

| Objektdaten | |

|---|---|

| Baujahr | 2006 |

| Standort | Köniz-Liebefeld |

| Anzahl Wohnungen | 3 |

| Wohngeschosse | 3 |

| Grundstücksfläche | 802 m2 |

| Gebäudevolumen ohne Aussengeschossflächen | 1708 m3 |

| Energiebezugsfläche (unkorrigiert) EBF° | 399 m2 |

| Energiebezugsfläche (korrigiert) EBF | 408 m2 |

| Gebäudehüllziffer | 1,81 |

| Gebäudehüllfläche (unkorrigiert) | 739 m2 |

| Anteil Fenster und Türen an der Gebäudehüllfläche | 51,8 % |

| Heizwärmebedarf SIA 380/1 | 13,6 kWh/(m2 a) |

| Label | Minergie-P-Eco |

| Projektverfasser | Halle 58, Peter Schürch |

Punktlandung Minergie-P-Eco

Während der Realisation des Baus wurde der Standard Minergie-Eco neu lanciert und gleich auf das Haus angewandt. Der Formfaktor des Gebäudes ist weit von der idealen Igluform oder dem gebräuchlichen Minergie-Würfel entfernt. Eher bescheidene 408 m2 Energiebezugsfläche (EBF) stehen den 739 m2 der Gebäudehülle gegenüber. Daraus ergibt sich der hohe Formfaktor (Gebäudehüllziffer) von 1,8. Mit den Fenstern als grösstem Posten der Transmissionswärmeverluste war die lukrativste Einsparungsmöglichkeit schnell gefunden. Der realisierte U-Wert liegt je nach Fenstertyp zwischen 0,65 W/(m2 K) und 0,92 W/(m2 K). Die grössten Fenster weisen einen hohen Anteil an Festverglasungen und damit den tiefsten U-Wert auf. Indem die flächenbündig auf die Holzkonstruktion gebauten Fensterrahmen überdämmt wurden, fallen die Wärmebrücken minimal aus.

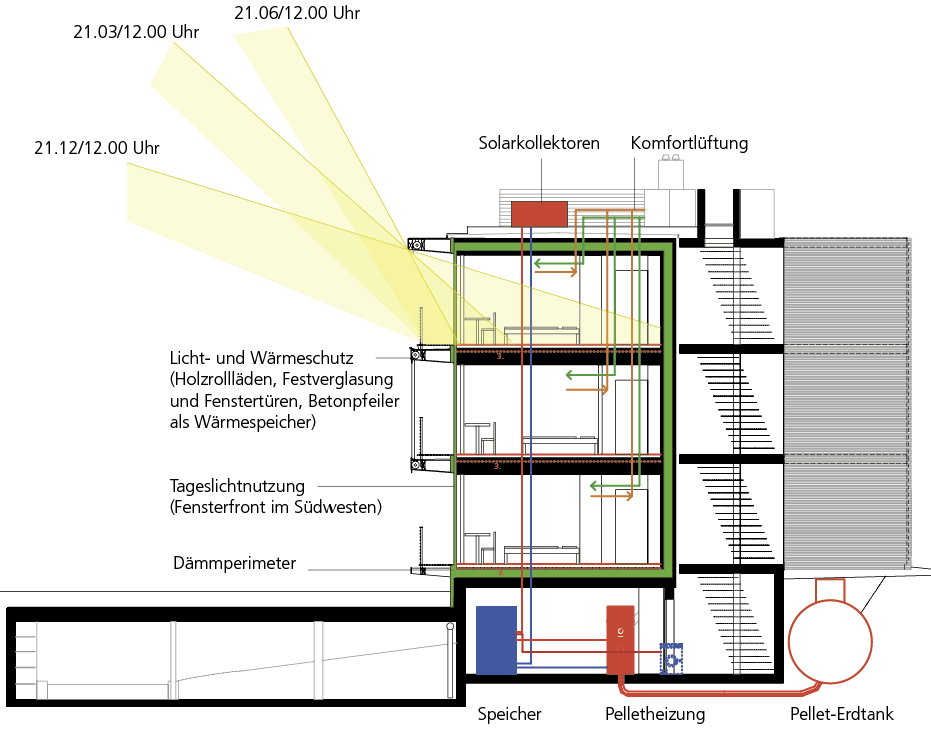

Die gegen Süden stehende Glasfront ermöglicht die passive Nutzung der einfallenden Sonnenstrahlen. Um die Räume vor Überhitzung zu schützen, wird die Wärmespeichermas-se der Etagenböden mit einer Splittschüttung und einem Zementüberzug erhöht. Der geringe Abstand von 18 cm zwischen der südlichen Verglasung (Ug = 0,549 W/(m2 K)) und den Betonpfeilern im Innern ist zudem so gewählt, dass die Pfeiler als Wärmespeicher dienen.

Warme Holzrippen

Pro Geschoss setzt sich die Fassadenabwicklung aus Wandpartien (Holzrahmenelemente), der Verglasung und der Eingangstür zusammen. Das Gebäudekonzept mit den grossen auskragenden Balkon- und Laubenganganteilen beruht ganz auf Holzrahmenelementen. Was auf den ersten Blick wie Kühlrippen aus Beton wirkt, ist eine Struktur aus Holz, Holzwerkstoffplatten und Duripanel. Die Rolladen sind vollständig verborgen. Das gilt auch für die Lauben auf der Längsseite. Der an der Gebäudespitze platzierte Aussensitzplatz ist dabei vollständig vom restlichen Gebäude abgetrennt. Er beeinflusst die Gebäudehülle weder statisch noch energetisch. Nur bei der Einspannung der Betonpfeiler ins Untergeschoss ist eine Wärmebrücke, die einzig nennenswerte, nicht zu vermeiden. Der vorgespannte Betonpfeiler bei der Küche ist aussen liegend (südöstlich) und dachseitig voll gedämmt.

Das Untergeschoss des Gebäudes ist eine massive Betonkonstruktion. Dieser Beton ist gleichsam der einzige Klecks im Reinheft des Eco-Baus, es ist wenig Recyclingbeton zum Einsatz gekommen. Da der Beton wasserdicht sein muss, wurde auf Recyclingbeton verzichtet, zu Baubeginn war dieses Ausschlusskriterium für Minergie-Eco noch nicht bekannt. Ab dem Untergeschoss handelt es sich jedoch um einen kompletten Holzbau, dessen Fassadenbekleidung aus unbehandelten zementgebundenen Holzfaserplatten besteht. Während die Böden wie Betonrippen wirken, gibt die Verkleidung der nordöstlichen Gebäudeecke mit Holzpaneelen zusätzlich Aufschluss über die Holzrahmenkonstruktion. Rund zwanzig Jahre wird es dauern, bis die Lärchenholzelemente die gewünschte graue Patina aufweisen. Entsprechend den Vorgaben von Minergie-Eco wurde ausschliesslich Holz aus heimischen Wäldern verbaut. Da sich keine tragenden Wände innerhalb der Gebäudehülle befinden, ist die Gestaltung der 136 m2 Wohnfläche weitgehend frei. Der Versorgungskern ist an der massiven, fensterarmen Nordfassade platziert.

Heizen mit Sonne und Holz

Ein Holzpelletofen beheizt das Gebäude. Der Heizkessel und der Speicher sind im Untergeschoss untergebracht, das Brennstofflager, ein Kugeltank, ist im Erdreich verborgen. Die Wärmeverteilung in den drei Etagen erfolgt über Niedertemperatur-Bodenheizungen. Die Versorgung mit Warmwasser erfolgt zu 76 % mittels thermischer Solarenergie. Auf dem extensiv begrünten Flachdach sind Sonnenkollektoren mit einer Absorberfläche von 20 m2 installiert. Zur Deckung der Bezugsspitzen an Warmwasser, die restlichen 24 %, dient die Pelletheizung.

Die Bauhülle gleicht auf der Südseite einem dreigeteilten Schaukasten. Die grossen, dreifachverglasten Fenster mit einem Glasanteil von 90 % haben einen U-Wert unter 0,7 W/(m2 K). Über die gesamte Länge des Baukörpers erstreckt sich ein schmaler Balkon. Die Holzrolladen aus unbehandelter Lärche dienen der individuellen Beschattung und ermöglichen gleichzeitig einen Sichtschutz – ganz ohne Wärmebrücken.

Eine kleine Tiefgarage ersetzt die abgerissenen Autounterstände, eine der Bedingungen, die der Landbesitzer und auch die Gemeinde Köniz stellte. Die Unterkellerung beherbergt neben der Tiefgarage auch Technik- und Vorratsräume.

Wie die Wände sind auch die Böden in Holzrahmenbauweise ausgeführt. Eine Splittschüttung und die Ausführung der Lignotrendelemente in Brandklasse REI 60 sorgen für die nötige Baumasse und schützen bei starker Sonneneinstrahlung vor Überhitzung. (Marion Schild)